El derecho a no mentir

Un editorial sobre clima, justicia y desinformación en las redes sociales de 2025.

El 7 de enero de 2025 Mark Zuckerberg anunció el fin del programa de apoyo a verificadores de contenido en todas las plataformas de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).

En lugar del programa en el cual periodistas y medios de todo el mundo - incluyendo Latinoamerica - eran financiados por Meta para sopesar con hechos y avisar a la plataforma la distribución de falsedades y conspiraciones de todo tipo, Meta anunció que copiará el modelo de Elon Musk con las “notas de comunidad” de Twitter/X.

De acuerdo con la nota oficial, Meta se deshará de restricciones e “en tópicos como” inmigración y género que “son sujetos de frecuente discusión y debate político”.

La decisión, que en inicio aplica en Estados Unidos, fue definida por Zuckerberg como un paso en pos de la “libertad de expresión” y “simplificación” de un sistema creado en primer lugar “ en parte en respuesta a presión social y política de moderar contenido”.

Al mismo tiempo, Meta dice que aunque bien intencionado, el sistema de fact-checking se vició de los “sesgos” de expertos y periodistas contratados.

Uno puede inferir que detrás del cinismo existe una medida preventiva de la empresa para evitar la vendetta de la nueva administración Trump - alinéandose a sus intereses económicos y políticos.

Después de todo Zuckerberg no es un revolucionario de izquierdas, es uno de los hombres más ricos del mundo.

Pero más allá de las razones circunstanciales, el caso es tan solo uno más, uno didáctico, del dilema mayor de medios y audiencias en el derecho a la información veraz.

El modelo de negocio de Meta es uno que lucra con tu (nuestra) atención y pulgares con el fin de recabar más información para vendernos cosas.

Así crea un ecosistema de incentivos perversos para contenido incendiario, polarizante y divisivo. Mark Zuckerberg lo sabía ya en 2018 y no quiso cambiarlo.

La desinformación en las redes sociales nunca fue un error en el sistema, sino parte de su diseño.

Un elemento inherente del modelo de negocio basado en incitar a la producción y reproducción de contenido a como dé lugar con el fin de tener nuestra atención.

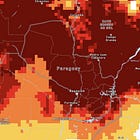

Esto incluye la desinformación sobre el clima, por supuesto.

Un estudio de Global Witness en 2022 encontró que pese a los compromisos de la plataforma de mitigarlo, en Facebook seguías recibiendo recomendaciones de páginas que decían que la crisis climática es una conspiración, o que el aumento de las temperaturas es parte de un “ciclo natural”.

El modelo de fact-checking impulsado por Facebook siempre estuvo viciado por el conflicto de interés entre el modelo de negocio de la plataforma y el control de daños en relaciones públicas a través del financiamiento a algunos medios.

Fue siempre más parecido a una caridad que a un trabajo tan importante como salvaguardar la integridad de la información que recibe la gente en su celular todos los días.

Eso lo pueden atestiguar colegas de Brasil, dejados más de una vez a la suerte de hordas digitales por parte de Meta.

En el proceso, medios tradicionales y digitales prestaron su prestigio - por necesidad o por ideología - para lavar la cara a uno de los verdugos del modo que tuvo el periodismo de sostenerse en el siglo XX.

No es una contradicción que estuviera ajena en cuanta discusión fui parte durante todos los años que trabajé, primero siendo parte de la fundación de la primera iniciativa de fact-checking en Paraguay, y luego colaborando en redes como Latam Chequea y la Coronavirus Fact Alliance.

Pero los medios nunca supieron, pudieron, quisieron (supimos, pudimos, quisimos) dejar de construir nuestra casa en terreno ajeno. Donde otro es quién recoge la cosecha para vender cosas o alimentar una AI.

Engullidos por la búsqueda de llegar a la audiencia donde ella ya estaba y el insostenible tecno optimismo millennial o en nombre de la innovación.

La decisión no afecta directamente a Consenso - que no recibe dinero de Meta y busca un modelo de negocios diferente a través de suscripciones - pero si a varios medios aliados en la región de los cuales la integridad sobre la información sobre el clima en Latinoamérica depende.

Meta inclina la cerviz al movimiento de época que llama libertad de expresión el derecho a decir cualquier estupidez sin nadie que le contradiga y llama censura al acto de señalar su estupidez.

Pero con esta decisión no solo perdemos integridad en la información, sino que uno de los pocos mecanismos de moderación en Meta que tenía reglas claras.

Como bien señala el periodista Ken Kipplenstein, Meta seguirá censurando y eliminando contenido que “glorifique” a llamadas “organizaciones y personas peligrosas” o “eventos violentos” - Meta decide quién entra o no en la categoría.

También “apoyar” citando a estos “individuos peligrosos” - Meta decide si uno cita para discutir o de manera simpatética.

Y se pone peor.

Meta seguirá eliminando “información públicamente disponible” que Meta considere “privada” - ¿cómo investigaciones sobre personas en el poder?

O “información privada obtenida de manera ilegal” -¿Cómo correos a los cuales yo accedí y que demuestran la influencia de negacionistas climáticos en Paraguay?

La decisión de Mark Zuckerberg reverbera en una región que sigue utilizando sus plataformas para un acto tan importante como poco valorado como es informarse.

Es una decisión política individual y colectiva pendiente de dejar de alimentar el monstruo que nos acecha para tener el espacio vital donde las discusiones importantes - como el cambio climático - no se vean subyugadas a las urgentes - si sobrevivirán los medios.

La libertad que debemos conquistar es el derecho a no mentir, diría Albert Camus.

En tiempos donde la palabra es bastardeada por sus peores enemigos del ayer, “solo con esta condición tendremos razones para vivir y morir”.