Exclusivo: Paraguay vende como solución al clima la misma soja que intoxicó dos pueblos

El gobierno presenta como medida de mitigación y agricultura regenerativa la misma soja relacionada a daño genético en niños en San Juan y la muerte de Rubén Portillo en Yerutí.

Al calor sofocante del 6 de enero de 2011 se le sumaron la fiebre y los vómitos. Rubén Portillo no lograba levantarse a cosechar las sandías que había plantado para refrescarse en verano.

Eran síntomas diferentes, pensó su pareja Isabel Bordón, respecto a los granos que le habían aparecido en la boca durante las fiestas de diciembre. Desde la última casa de la Colonia Yerutí, a un par de metros del arroyo que le da nombre a la comunidad campesina en el este de Paraguay, Isabel llamó a su cuñada y vecina Norma Portillo.

Norma alquiló una camioneta para llevarlo al hospital de Curuguaty, la ciudad más poblada del departamento a una hora de la colonia. Mientras atravesaban el camino de tierra y lodo, en las laderas del camino se extendía el característico color verde de los cultivos de soja.

Rubén no alcanzó a soportar la hora del viaje. Hasta esa mañana el joven de 26 años, único varón entre cuatro hermanas y padre de un niño de dos años, poseía lo que cada vez menos campesinos de su país tienen: una tierra donde plantar algo.

Llegó muerto al hospital.

Durante los siguientes días, vivos pero con síntomas similares, llegaron al Hospital de Curuguaty su hijo Diego, su pareja Isabel y su cuñado Ceferino. En total, 17 personas de Yerutí terminaron internadas.

Luego de tomar sus muestras de sangre y de orina, la directora del hospital hizo tres llamadas. Una a la Fiscalía, otra a la Secretaría del Ambiente (hoy Ministerio) y una al Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Este último es el ente a cargo de controlar el uso de pesticidas en Paraguay.

En octubre de 2023, cuando la Unión Europea analizaba extender o no la licencia de uso de glifosato en cultivos agrícolas, el agronegocio sudamericano hizo, como tantas otras veces, un frente común.

Además de los argumentos comunes de la seguridad alimentaria, en un comunicado conjunto, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Argentina); la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID, Argentina); la Asociación Brasileña de Productores de Soja (APROSOJA, Brasil); la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS, Paraguay); la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO, Paraguay) y la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO, Uruguay) sostenían un nuevo argumento: que sin el glifosato no era posible la agricultura regenerativa.

“El glifosato es una herramienta crucial en los sistemas de agricultura regenerativa, donde la no remoción y la cobertura del suelo son una base fundamental de un enfoque holístico que integra tecnologías que ayudan a los agricultores a producir más con menos, promoviendo la biodiversidad, generando resiliencia y reduciendo la huella de carbono”.

Así, luego de haber sido uno de los principales responsables de la deforestación del Bosque Atlántico durante décadas, el complejo sojero abrazaba un nuevo consenso de los commodities.

Uno que antes ya había sido enunciado por Bayer, la empresa dueña de patentes del herbicida tras comprar Monsanto: el glifosato es “elemento importante para la sostenibilidad y la agricultura regenerativa”, decía en una entrevista de septiembre de 2023, un mes antes del comunicado del agronegocio sudamericano, el brasileño Rodrigo Santos, director de Crop Science Bayer. Era una entrevista para medios europeos, con el mismo objetivo de cabildear en favor de la aprobación en la UE.

Es un pivoteo al dilema que Monsanto, antes de ser comprada por Bayer, encontraba al respecto. En un correo interno de 2008 de la corporación filtrados en Monsanto Papers, uno de sus ejecutivos consultaba “cómo podían combatir” un estudio que vinculaba el uso del glifosato con la aparición de linfoma de Hodgkin. Al ejecutivo no solo le preocupaban los cuestionamientos de salud, sino que organizaciones ambientales usaban el estudio para pedir que “se eviten herbicidas cancerígenos apoyando agricultura orgánica y estrategias de cuidado no tóxico de la tierra que prioricen la salud del suelo, no herbicidas tóxicos”.

Para ese año, el glifosato y otros agroquímicos ya se paseaban de manera legal en países como Paraguay. Antes de su aprobación, en la década de 1990, a las semillas de soja en Paraguay se les apodaba “Maradona”, por su capacidad de gambetear controles para ingresar de contrabando desde Argentina y Brasil.

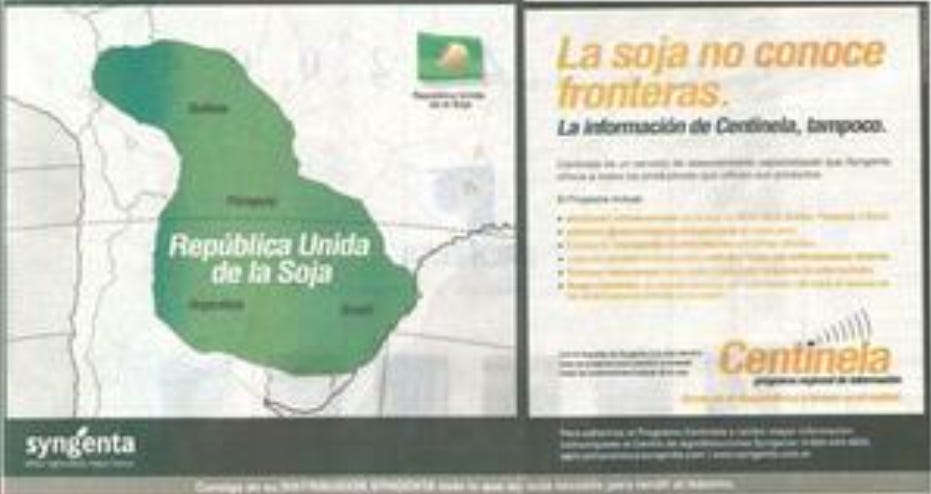

Así se construyó la República Unida de la Soja, como la denominó Syngenta en un anuncio publicitario de 2003, en alusión al espacio entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia donde la leguminosa desplazó bosques, pastizales y poblaciones como la de Yerutí, utilizando semillas modificadas genéticamente para soportar el uso de plaguicidas, pesticidas y herbicidas como el RoundUp.

Para el 2011, el año que murió Rubén Portillo, Paraguay utilizaba 22.283 toneladas de agroquímicos. El número había crecido siete veces desde que la soja transgénica se volvió legal en el 2000.

Pero la soja no debía haber estado a metros de la casa de los Portillo.

Sin justicia para Rubén, sin descanso para Norma, sin escuela para Diego

Norma Portillo recuerda que, exactamente una semana después de la muerte de su hermano Rubén, técnicos ambientales del Estado paraguayo llegaron a Yerutí. La colonia había sido fundada en 1991 sobre 2.212 hectáreas distribuidas en 223 lotes, tierras que un exministro de Educación del dictador Alfredo Stroessner dio para compensar el robo de fondos públicos.

El denominativo de Colonia significaba que, en teoría, era responsabilidad del gobierno planificar con los pequeños productores campesinos asentados qué se plantaría y cómo. También garantizar que sus productos podrían venderse. Pero los técnicos no encontraron casi cultivos de alimentos al llegar a Yerutí.

Encontraron soja, mucha soja, plantada en tierras sin títulos, es decir, públicas. De los 223 lotes de Yerutí, el Estado solo otorgó el título de propiedad a 34. Los Portillo no figuran entre los propietarios, pese a que hace más de 10 años terminaron de pagar por su tierra.

Los técnicos de la SEAM y el SENAVE también encontraron lo que 14 años después sigue observándose al atravesar el mismo maltrecho camino de tierra que conecta a la colonia con las prístinas rutas del traslado de granos a los silos de ADM y Cargill: que las plantaciones de soja no cumplen las barreras de árboles exigidas entre los cultivos y el camino, o los 100 metros mínimos de distancia establecidos para usar agroquímicos cerca de casas, escuelas y el centro de salud.

Nada de lo que se hizo ley en Paraguay luego de la muerte de Silvino Talavera, un niño de 11 años que murió de intoxicación de glifosato en 2003. Como Portillo, Talavera también murió un enero. Es el mes donde se fumiga la soja para la cosecha.

Norma recuerda que “meses antes de la muerte de Rubén” empezaron a ver las avionetas de fumigación pasar cerca de sus campos. En las mañanas, el característico color blanco del glifosato se posaba sobre los árboles frutales y cultivos de subsistencia campesinos.

Luego del fallecimiento de Rubén, en su pozo de agua se encontró endosulfán, aldrín y lindano, tres agroquímicos prohibidos en Paraguay. “No sé si estaban jugando, probando sin saber nuevos venenos”, especula Norma. El lindano, por ejemplo, no se usa en la soja. Pero el endosulfán sí. Hasta el 2010 era de venta libre en Paraguay y el 80% se usaba para ese cultivo.

En una entrevista con la Radio Fe y Alegría, que luego terminaría siendo crucial, el entonces director de control ambiental de la Secretaría del Ambiente - y que 10 años después sería director de Cambio Climático -, Ulises Lovera, describía con enojo lo que vieron en Yerutí.

“Encontramos dos grandes propiedades, una que correspondía a la empresa Hermanos Galhera, y otra a la empresa Condor. Ninguna cumplía la más mínima condición ambiental”. Luego se supo que “no tenían ninguna licencia”, dice Norma al rememorar el expediente, ni para plantar soja, ni para rociar agroquímicos con avionetas, cuyos tanques luego lavaban en el arroyo que daba a metros de la casa de Rubén. En ese arroyo los pobladores de Yerutí pescaban.

Aunque la Fiscalía abrió una imputación por delitos ambientales, la investigación nunca avanzó. El fiscal Miguel Ángel Rojas pidió tres veces que se realice una autopsia de Rubén para ver si había rastros de agroquímicos. Nunca se hizo. También desaparecieron del Hospital de Curuguaty el diagnóstico, el historial médico y los análisis de orina y sangre de los pacientes de Yerutí que habían propulsado a la directora del centro médico a llamar a las autoridades en primer lugar. El fiscal Rojas solo pudo confirmar que Rubén llegó al Hospital de Curuguaty muerto.

El fiscal tampoco agregó los resultados oficiales que las demás oficinas del gobierno habían obtenido del análisis de los pozos de agua donde se encontraron agroquímicos.

Ni investigó si las fumigaciones aéreas de lo que Norma cree que era glifosato estaban registradas en la Dirección de Aeronáutica. Tampoco imputó a los dueños de Hermanos Galhera y de Condor. En su lugar, recuerda Norma, “imputó a siete brasileños que no tenían nada que ver” debido a una lista que había proveído la Policía de posibles delitos ambientales. Norma pidió un amparo constitucional bajo el artículo que establece el derecho a un ambiente saludable: solo la Secretaría del Ambiente admitió que tenía razón. Todo esto terminó siendo confirmado por Naciones Unidas.

En 2013, ya con la investigación a cargo de un nuevo fisca, Jalil Raclhid, la justicia paraguaya le dio sobreseimiento a los acusados. Jalil es conocido por no haber investigado la muerte de campesinos en la llamada Masacre de Curuguaty que en 2011 terminó con el gobierno progresista de Fernando Lugo. Hoy es el Secretario Antidrogas del gobierno conservador de Santiago Peña.

Norma, quien vio a su hermano morir, llevó en 2016 el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas junto con Isabel Bordón, la pareja de Rubén y el hijo de ambos, Diego Portillo. Fue con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) por violación del derecho a la vida bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Estado paraguayo se opuso aduciendo, entre varios argumentos, que había sido “un caso aislado”, que los habitantes de Yerutí “no demostraron haber sido intoxicados por la acción de algún pesticida” - cuando fue el propio Estado el que no prosiguió con la investigación - y alegó que los análisis de sangre y orina “arrojaron valores dentro de los parámetros normales” aunque nunca proveyó de un documento que sostuviera estas alegaciones.

El 25 de julio de 2019, más de ocho años después de la muerte de Rubén, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que Paraguay había violado el derecho a la vida por omisión de los propios hallazgos de sus agencias. Esta omisión “permitió que las fumigaciones masivas prosiguieran con agrotóxicos”.

También consideró que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos en la zona constituían amenazas a la vida” para la familia de Portillo y toda la Colonia, y que esto “era razonablemente previsible por el Estado”. También recordó que un juzgado ya le había dado la razón a Norma en su recurso de amparo de 2011, en base a lo reportado por la entonces Secretaría de Ambiente.

Paraguay se convirtió en el primer Estado con un dictamen en contra de Naciones Unidas por un caso relacionado con agroquímicos. El dictamen obligaba al país a investigar efectiva y exhaustivamente los hechos, sancionar a todos los responsables, reparar integralmente por el daño sufrido, lo que incluye una indemnización adecuada; y adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.

Cuando visité a Norma por primera vez, apenas unos meses después del dictamen, se encontraba contenta por el reconocimiento. Pero seis años después, el Estado paraguayo no solo no cumplió ninguna de sus obligaciones. La soja ahora se planta directamente frente a su casa.

El blanco del glifosato sigue posándose sobre sus árboles tras las fumigaciones. Norma dice que, debido a que “los bichos corren del veneno” de la soja, terminan afectando cada vez más la producción de maíz y mandioca, los dos pilares de la culinaria y la agricultura de subsistencia del país. Por eso, se ha resignado a plantar menos y mantener en su lugar solo gallinas y un par de vacas.

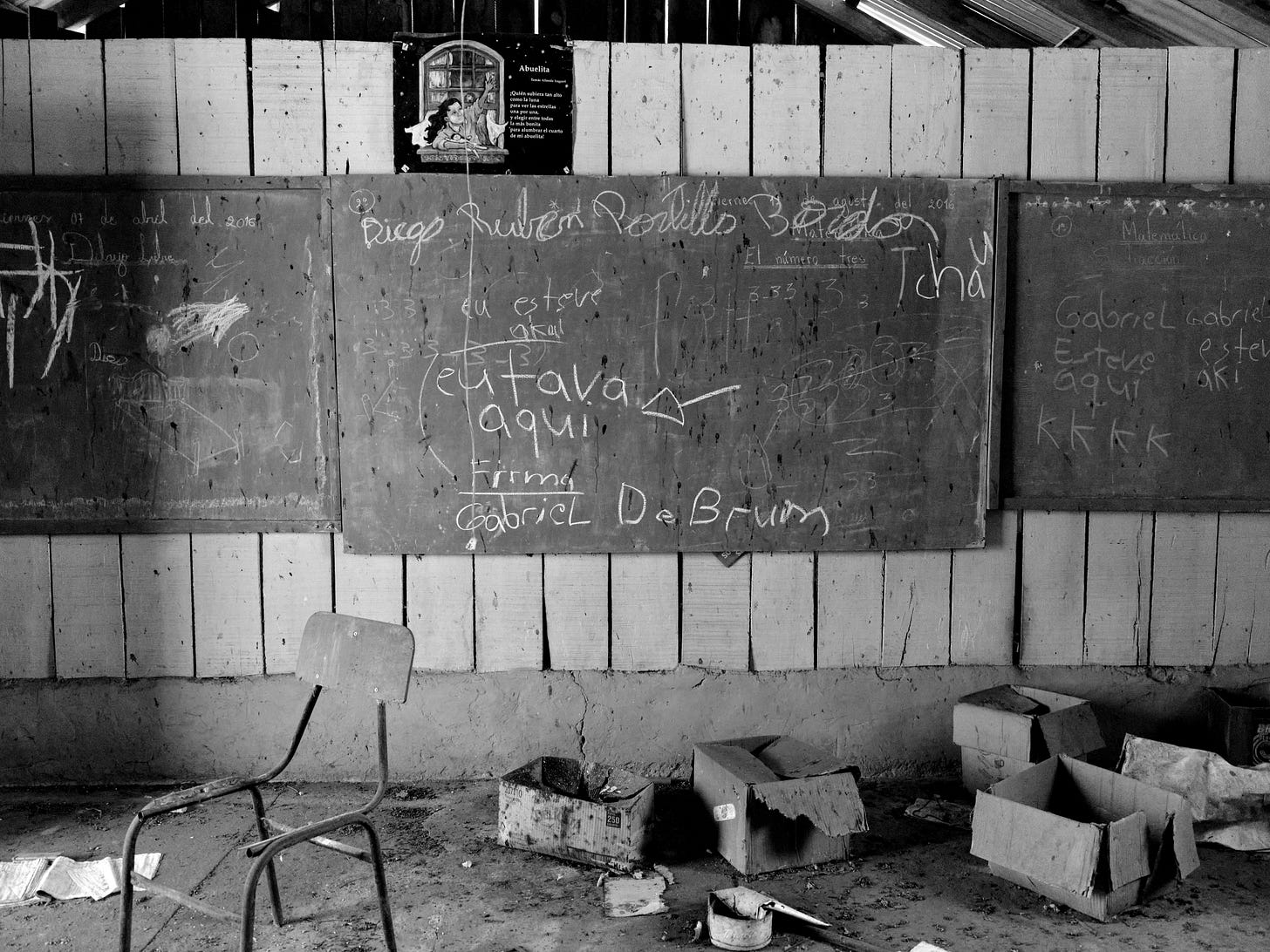

Uno de los mayores agravios es que el Estado paraguayo no solo nunca hizo justicia por la muerte de Rubén, sino que debido a las fumigaciones, cada vez menos familias viven en Yerutí. Alquilan sus tierras a la soja y se mudan, en un uróboros de expansión de commodities y abandono de la agricultura campesina. Con menos familias, hay menos niños. Y ese fue el argumento del Estado para cerrar en 2021 la escuela de la Colonia a la que asistía Diego, el hijo de Rubén.

Hoy la escuela parece devorada por la ampliación de las plantaciones sojeras, que se pueden ver a través de las ventanas rotas de las dos construcciones donde un profesor daba clases a tres cursos a la vez. Dentro de las aulas, cuadernos de ciencias naturales y ética están abandonados en pupitres. En medio de una de las salas, un mapa de Paraguay yace en el suelo. Cuando entramos con el fotógrafo, un puntazo visual rompió mi talante de reportero.

Diego Rubén Portillo Bordón había dejado, en algún momento, escrito su nombre a tiza en el pizarrón.

La soja que intoxica pueblos ahora cuenta como medida de mitigación al cambio climático

Hace calor en Belém. Acaba de inciiar la Trigésima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. O más sencillo, COP30.

Paraguay, que llega con una escueta delegación, presenta sus compromisos climáticos actualizados. Lo hace 8 meses tarde y en un proceso donde el gobierno no respondió a ninguna de las 6 consultas realizadas sobre metodologías.

Los nuevos compromisos de Paraguay son muy parecidos a los viejos. Poca ambición ante la deforestación y condicionados al apoyo internacional - al mismo tiempo que con Argentina se acercan al gobierno negacionista de Estados Unidos, principal deudor de fondos para el clima.

Lo más cuestionable es que el mismo Estado paraguayo que no dio justicia por las violaciones ambientales de la soja en Yerutí ahora utiliza esa misma soja para decir que está cumpliendo con sus compromisos climáticos. La nueva Contribución Nacionalmente Determinada de Paraguay incluye la captura de la siembra directa de plantaciones de soja, que de acuerdo con el país, captura 10 veces más que la agricultura familiar.

El cálculo se basa en el mapeo que realizó el Ministerio de Agricultura y Ganadería de todos los cultivos en el país. La inclusión en los compromisos tuvo la influencia de la Federación Paraguaya de Siembra Directa (FEPADIAS). E incluye las plantaciones de soja de Yerutí que siguen violando las distancias mínimas para el uso de agroquímicos.

En amarillo, las plantaciones de soja identificadas oficialmente por el Estado paraguayo. En rojo, la casa de Norma Portillo, prácticamente la única en Yerutí sin plantaciones de soja de acuerdo a datos del Instituto Forestal Nacional (2022)

La Federación Paraguaya de Siembra Directa sostiene que “la soja captura más carbono que los bosques”.

Uno de sus representantes es Albrecht Glatzle, un negacionista vinculado a la organización europea CLINTEL. Y el presidente de la Federación es Alfred Fast, expresidente de la Mesa de Carne Sostenible. Fast negó la existencia del cambio climático en un evento en Asunción de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde declaró, además, que el ambientalismo es “la excusa perfecta para atacar la civilización”.

Tanto Fast como Glatzle habían participado antes de la trama para impulsar la adopción de GWP* como modo para calcular el metano de la ganadería, una métrica rechazada por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) y apoyada con millones de dólares del agronegocio internacional.

El agronegocio paraguayo festejó la inclusión de la captura de la siembra directa, pese a que estudios científicos señalan una capacidad limitada del método para mitigar el cambio climático. Sarah Starman, de la división de Alimentos y Agricultura de Amigos de la Tierra, es más crítica: “Las corporaciones alimentarias invirtiendo en la agricultura regenerativa deben evitar el greenwashing de conceptos como la siembra directa”.

Cuando le consulté a Norma Portillo qué pensaba de la idea de que la soja y el glifosato fueran parte de la agricultura regenerativa lanzó un reconocible - e irreproducible - insulto al aire identificable para cualquier paraguayo que sepa algo de jopara, la mezcla entre guaraní y castellano que habla la mayoría del país.

“¿Cómo piko esto va a ser agricultura regenerativa? Cualquier cosa ya inventan”, prosiguió incrédula.

Y, sin embargo, una investigación de Global Witness reveló en 2022 que Hermanos Galhera seguía operando a pocos kilómetros de Yerutí, donde cosecha soja que entrega a ADM, y que posee un silo a 10 kilómetros de la Colonia. “Según afirman personas que trabajan en el sector”, dice Global Witness, Galhera también suministra soja a Cargill y Bunge.

En una entrevista en 2024, Antonio Galhera, uno de los dueños de la empresa, también cita que trabajan “cerca de Curuguaty”, zona que comprende Yerutí. Galhera es socio directivo de la Asociación Paraguaya de Soja, una de las entidades que firmó la carta a la Unión Europea defendiendo al glifosato como parte de la “agricultura regenerativa”. También fue denunciado, en otro caso, por violar leyes de uso de agroquímicos en 2016. De acuerdo con Global Witness, ni ADM, ni Cargill ni Bunge negaron haber comprado soja de la empresa.

A nivel internacional, las tres corporaciones impulsan la idea de incluir a la soja y su paquete de plaguicidas como parte de la agricultura regenerativa. En Sudamérica, ADM inició su proyecto piloto en Brasil, con una metodología desarrollada por Bayer en alianza con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), la misma que como vimos en capítulos anteriores de esta serie, impulsó un cuestionado nuevo modo de medir el impacto de la ganadería y que estará al frente de los eventos del agronegocio en la próxima COP30, incluyendo 30 presentaciones sobre agricultura y ganadería regenerativa en sus pabellones.

Dudas Regenerativas: Los problemas con la idea del agro para venderse como solución

En marzo de 2023 un proyecto piloto con satélites de la NASA reveló el primer inventario desde el espacio de las emisiones y capturas de carbono de 100 países.

Sobre la alianza con ADM y Embrapa, Felipe Albuquerque de Bayer dijo que “este es un paso significativo para Bayer, con trabajo colaborativo, ciencia y tecnología, podremos construir con productores y aliados un ecosistema de carbono. Entendemos que en el agronegocio tenemos un objetivo de mitigar el impacto del cambio climático a través de los pilares de regeneración, descarbonización y remoción de gases de efecto invernadero”.

Cargill, por su parte, impulsa proyectos piloto en otras partes de Paraguay para vender créditos de carbono de agricultura regenerativa con soja a través del Land Innovation Fund, de acuerdo a un mapeo realizado para esta investigación. Bunge anunció lo propio a nivel mundial en una alianza que incluye, entre otros, a la petrolera Chevron, aparte de otro proyecto en Brasil.

Dentro de Yerutí, a menos de mil metros de la casa de Norma Portillo, de acuerdo a datos catastrales obtenidos para esta investigación, todavía se sitúa un depósito de agroquímicos de la empresa Issos SA. De acuerdo con el informe Yvy Jara de la organización Base Is, Issos recibió financiamiento de ADM. De acuerdo a datos del Catastro Nacional de Paraguay, el sojal en frente a la casa de Portillo corresponde a otra empresa sojera, Tieagro SA.

El de Yerutí no es el único caso. A dos horas y esquivando los camiones que entraban al silo de Cargill desde la ruta, los sojales que se le metieron en la sangre a niños y niñas de la Colonia San Juan también son, ahora, una de las medidas de mitigación que el Estado paraguayo presenta en su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para beneficio del agronegocio.

No quiero ver cometas

“Hay evidencia científica del daño que pueden producir los pesticidas”, dice la doctora Stela Benitez Leite.

La pediatra e investigadora lleva casi dos décadas estudiando los efectos de agroquímicos en niños, niñas y adolescentes en Paraguay.

En 2016 viajó hasta la Colonia San Juan, un pueblo organizado bajo la Federación Nacional Campesina que, del mismo modo que Yerutí, se encuentra rodeado de sojales pese a estar en tierras reconocidas por el Estado paraguayo para la reforma agraria. Junto con un equipo de la Universidad Católica de Asunción, la doctora extrajo sangre, saliva y cabellos de 43 niños y niñas de entre 5 y 10 años en la comunidad. Al mismo tiempo, hizo lo mismo con otros 41 niños que vivían en un área rural a 150 kilómetros, lejos de sojales.

Vista de sojales desde la Comunidad San Juan, en Canindeyú, donde investigación encontró daño genético en niños expuestos a agroquímicos.

En la sangre, salida y cabellos, el equipo científico pudo observar el ADN de esos niños. El ADN es la molécula que contiene el material genético de casi todos los seres vivos. Un manual de instrucciones que codifica nuestro desarrollo, funcionamiento y reproducción.

Bajo el microscopio y al aplicar electricidad, el ADN sano se ve como una cabeza, redonda y fija. El ADN dañado, genera una cola difusa como la de un cometa en el cielo.

En las muestras de los niños y niñas rodeados de soja en San Juan, la doctora Stela vio demasiados cometas. El doble del de los niños no expuestos.

“Descartamos malnutrición o enfermedades de base. La única variable diferente era la exposición a pesticidas”, explica la investigadora. El estudio fue publicado por una revista científica revisada por pares y en un documental.

La reacción del agronegocio fue cambiar las reglas para que nunca más un estudio científico similar pudiese ser financiado con dinero público. Desde ese momento y hasta ahora, toda nueva propuesta científica debe pasar por un comité no de científicos, sino de representantes de gremios sojeros y ganaderos. Uno de los impulsores de la medida fue luego ministro de Educación. Otro, Moisés Bertoni, pasó de ser ministro de Agricultura a asesor de la Unión de Gremios de la Producción, uno de los principales entes que influencian las políticas de clima y agricultura en el país.

Casi 10 años después, San Juan sigue rodeada de soja. Llegar a la comunidad significa saludar a más de un camión fumigador en los 15 minutos que separan al pueblo de Katueté, la ciudad más cercana. En una entrevista colectiva organizada por la Federación Nacional Campesina, la mitad de los 20 asistentes son parientes de los niños y niñas donde el equipo de Stela encontró cometas en su ADN.

La reunión en la Colonia San Juan es una típica ronda. La dirige una mujer, Sonia Acevedo, a cuyo patio acuden madres solteras, hombres tajados por el sol y escueleros saliendo de clases.

Sonia se erige, como tantas otras mujeres paraguayas, como el puente entre nuestro acento y apuro capitalino y los tiempos campesinos. Nada de español, solo jopará. A través de ella, una de las asistentes, Paola, nos muestra cómo desde su patio se siguen viendo avionetas que realizan fumigaciones aéreas. Paola no quiere decir su apellido. La comunidad vive una tenue paz con los dueños de las plantaciones que avanzan en un apocalipsis en cámara lenta sobre el pueblo.

“El daño celular puede ser reparado y no pasa nada”, explica la doctora Stela Benitez. “O puede llevar cáncer, diabetes, problemas de crecimiento y abortos espontáneos”. Las trazas de los agroquímicos no terminan con las personas expuestas, sino que “el daño genético puede ser heredado por sus hijos. Hablamos de generaciones en peligro”.

Sonia Acevedo cuenta que son mayoritariamente las niñas quienes presentan evidencia de daño genético. La razón, según ella: porque las niñas tienen el pelo más largo, y por lo tanto, “se les agarra más el veneno a la cabeza”. Bromea sobre la posibilidad de proponer desde la federación “que empecemos todas a tener pelo cortito”.

La ronda se ríe. La niña detrás de una de las presentes se ataja el cabello con sana preocupación.

Los campesinos de San Juan nunca recibieron una visita del Ministerio de Salud luego de que se publicara el resultado de la investigación científica.

Tampoco la Federación Nacional Campesina (FNC) tiene ni voz ni voto en la Comisión Nacional de Cambio Climático, el organismo que vota sobre las políticas del país en la materia. Esto pese a que la FNC no solo es la mayor organización de pequeños productores del país, sino la más añeja. Diferente es la situación del sector agroexportador, que está representado por 5 gremios en la misma Comisión.

Marcial Gómez, secretario general de la Federación, repite lo mismo que dijeron Sonia en San Juan y Norma en Yerutí: “Cada vez es más difícil plantar algo. La sequía y las plagas matan todos los cultivos”.

En San Juan, incluso la mandioca, el cultivo quinto esencial de la culinaria paraguaya, capaz de sobreponerse a las peores condiciones, sufre la falta de nutrientes en el suelo y el exceso de agroquímicos a su alrededor. “Nos invaden moscas blancas que huyen de los sojales”.

Acevedo también señala que, debido al hecho de estar rodeado de la soja, los campesinos de San Juan tampoco pueden certificar como orgánicos sus propios cultivos, lo que podría ser una alternativa para tener mejores rentas. “Si alguien viene y hace análisis de lo que plantamos, va a verse el glifosato”.

Lis García, investigadora especializada en agronegocios en Paraguay y parte del think tank BASE IS, explica que “parte de esta nueva narrativa donde la soja se vende como parte de la agricultura regenerativa es porque, en realidad, los cultivos transgénicos tienden al fracaso, porque su rentabilidad depende de la extensión de cultivos”. Es un cóctel peligroso, dice, “porque genera mayor concentración de tierras y recursos económicos para un grupo muy pequeño de la población. Una acumulación por desposesión”.

La investigadora también señala la injusticia histórica que llevó a la expansión sojera paraguaya.

“Los campesinos paraguayos fueron los brazos que abrieron la frontera agrícola hacia el este durante la dictadura. Una expansión que luego fue disfrutada por los productores brasileños”. Este rasgo definió gran parte de la deforestación impulsada por la dictadura de Alfredo Stroessner en el Bosque Atlántico durante la segunda mitad del siglo XX, un modelo de producción que no solo contribuye al cambio climático en emisiones, sino que “es una carrera hacia el control de la vida”.

Sonia Acevedo mira desde su patio cómo la gente se dispersa a la segunda hora de trabajo en las chacras. Desde su casa, un infinito campo de soja desafía la capacidad de los ojos de imaginar un horizonte.

“Agricultura regenerativa… ya no saben que inventar”, dice.

En Belém, parece que el gobierno paraguayo está dispuesto a desafiar su asombro.